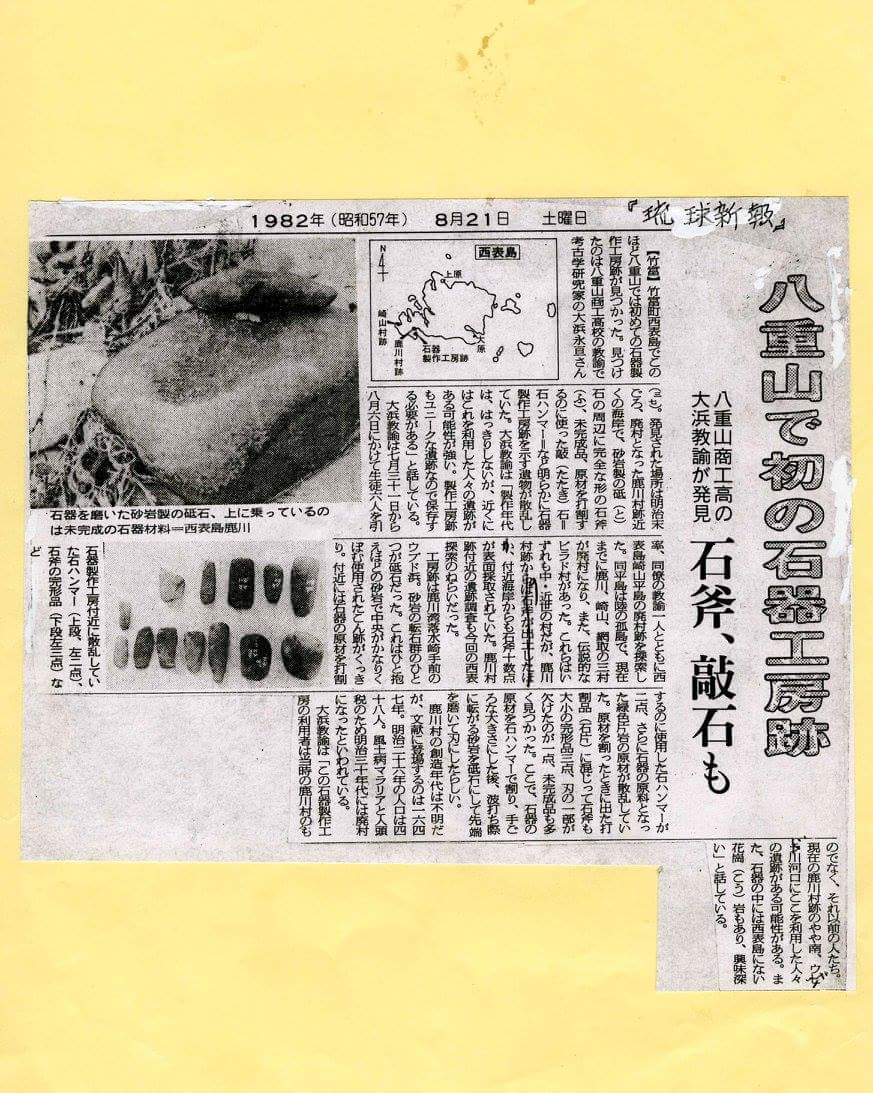

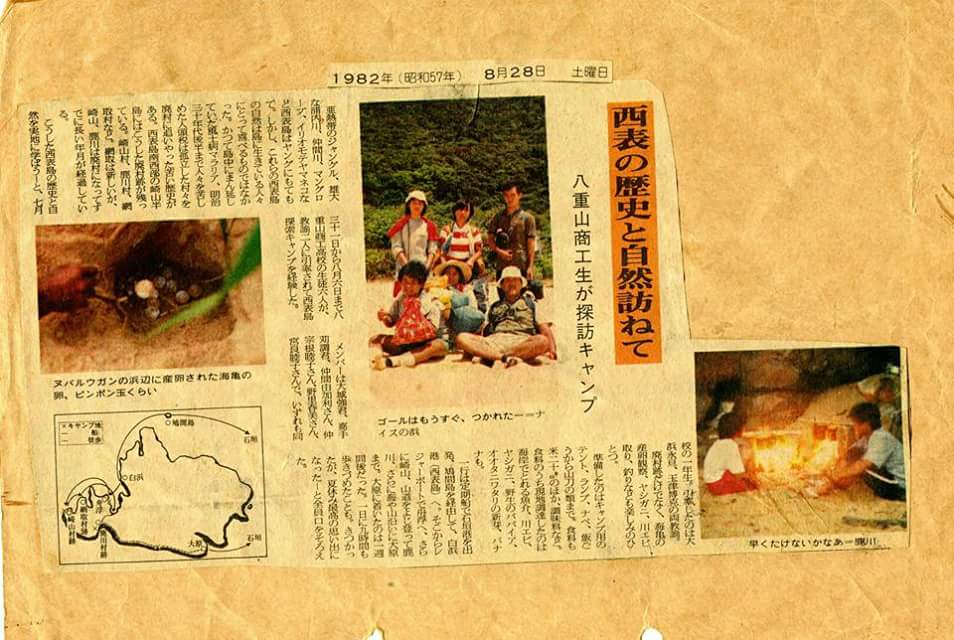

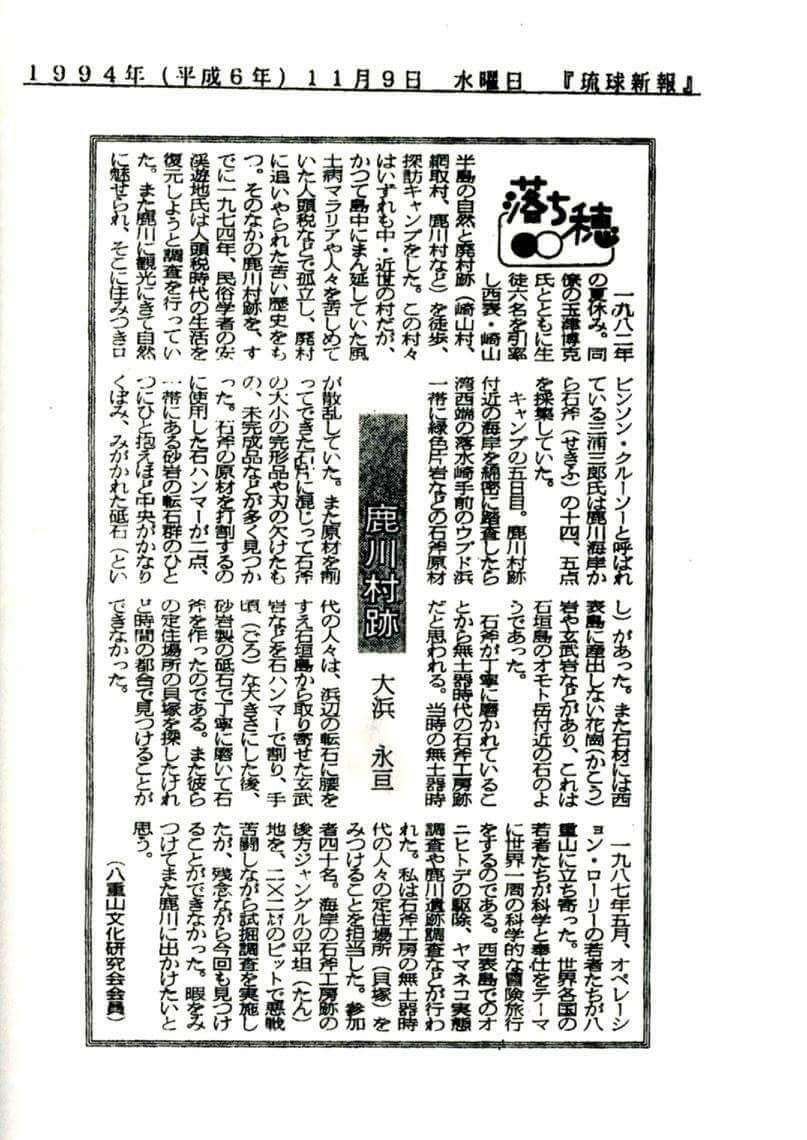

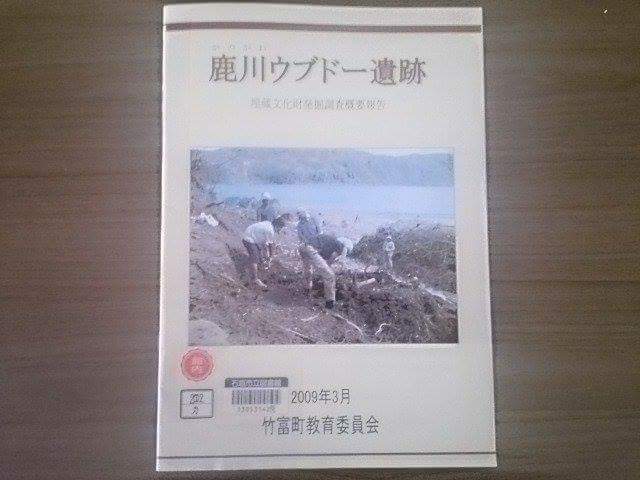

1982年8月21日「八重山で初の石器工房跡ー八重山商工高の大浜教諭が発見 石斧、敲石も」『琉球新報』、1982年8月28日「西表の歴史と自然を訪ねて 八重山商工生が探訪キャンプ」『琉球新報』、1994年11月9日「落ち穂ー鹿川村 大浜永亘」『琉球新報』、『鹿川ウブド遺跡・埋蔵文化財報告』(竹富町教育委員会/2009年)。

1982年8月21日「八重山で初の石器工房跡ー八重山商工高の大浜教諭が発見 石斧、敲石も」『琉球新報』、1982年8月28日「西表の歴史と自然を訪ねて 八重山商工生が探訪キャンプ」『琉球新報』、1994年11月9日「落ち穂ー鹿川村 大浜永亘」『琉球新報』、『鹿川ウブド遺跡・埋蔵文化財報告』(竹富町教育委員会/2009年)。

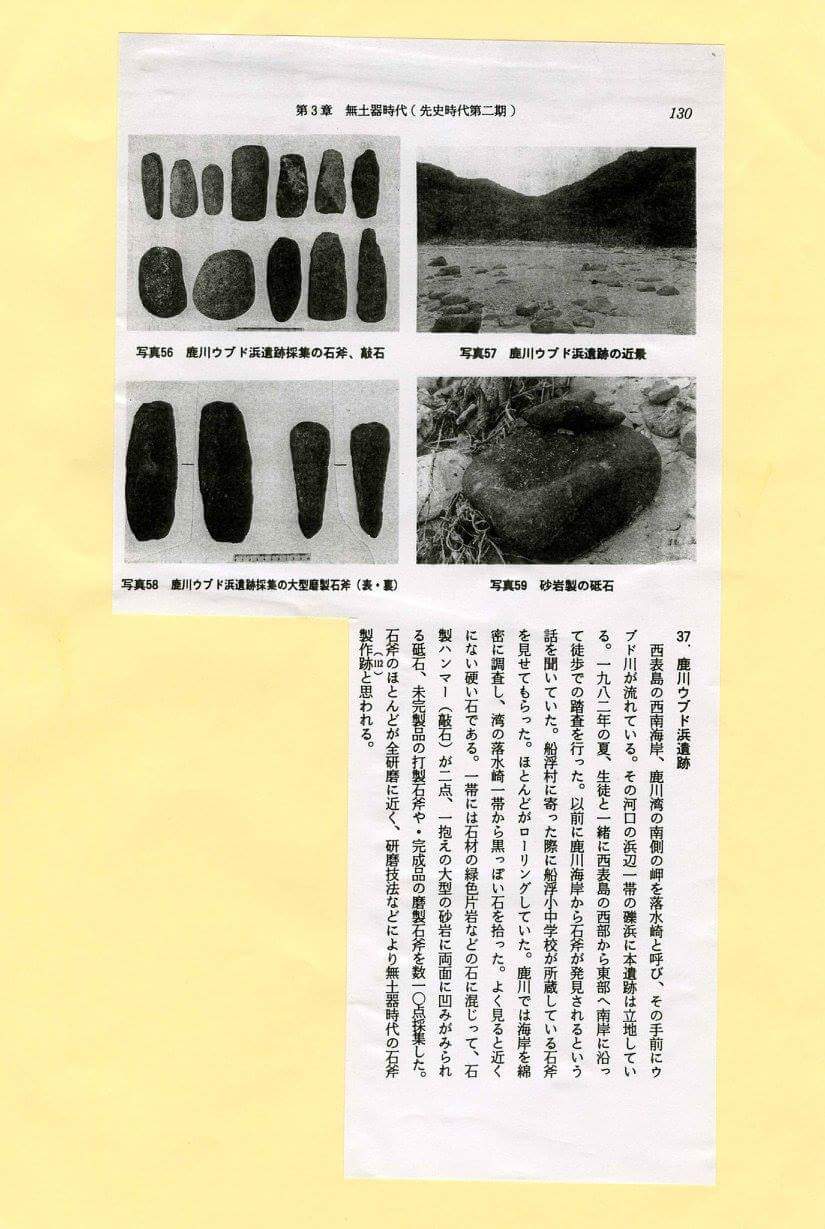

37.鹿川ウブド浜遺跡 その1

フカノキの花

考古学研究グループ その4

高校1年生の夏休み、西表島の西部から東部を考古学研究グループで踏査しました。西部の浦内川には橋がなく、渡し場で渡真利さんの伝馬船(てんません)で川を渡りました。上原ではまだ石炭の採掘が行われ、中野炭鉱を見学しました。

高校1年生の夏休み、西表島の西部から東部を考古学研究グループで踏査しました。西部の浦内川には橋がなく、渡し場で渡真利さんの伝馬船(てんません)で川を渡りました。上原ではまだ石炭の採掘が行われ、中野炭鉱を見学しました。

『八重山の考古学』(先島文化研究所/1999年)の「第3章 無土器時代(先史時代第二期)」の「Ⅴ 先島(宮古・八重山)の無土器時代の遺跡」より。

『八重山の考古学』(先島文化研究所/1999年)の「第3章 無土器時代(先史時代第二期)」の「Ⅴ 先島(宮古・八重山)の無土器時代の遺跡」より。

バンナ公園内のあちらこちらにフカノキの花が多くの淡緑色の花を散形花序をなしてつけています。

バンナ公園内のあちらこちらにフカノキの花が多くの淡緑色の花を散形花序をなしてつけています。

本宮良御嶽・オンナー(小さな御嶽)では次男の本宮良頭の永將が1624年石垣島富崎に漂着した宣教師のルエダ神父をもてなし、信仰、洗礼、キリシタンとしてゆかりの地新川(喜田盛)で焚刑に処せられた。ルエダ神父は粟国島へ流刑。そこで殺害された。その後、1636年宗門改めの踏み絵により六男の宮良与人永定もキリシタンとして発覚。薩摩の命により1638年同じ新川のオンナーで焚刑に処された。

本宮良御嶽・オンナー(小さな御嶽)では次男の本宮良頭の永將が1624年石垣島富崎に漂着した宣教師のルエダ神父をもてなし、信仰、洗礼、キリシタンとしてゆかりの地新川(喜田盛)で焚刑に処せられた。ルエダ神父は粟国島へ流刑。そこで殺害された。その後、1636年宗門改めの踏み絵により六男の宮良与人永定もキリシタンとして発覚。薩摩の命により1638年同じ新川のオンナーで焚刑に処された。